Blade Runner

Blade Runner

Fiche technique

Mon avis

Avec ses décors impressionnants, sa philosophie mélancolique, ses traits de poésie sublime, son rythme envoûtant et ses mystères identitaires, Blade Runner est d’une richesse formidable, qui continue à émerveiller et à hanter, au fil du temps. Ce troisième long-métrage de Ridley Scott, après Les Duellistes (1977) et Alien (1979), a pourtant été fraîchement accueilli par les critiques et le public au moment de sa sortie, avant de trouver une aura de film culte et d’être reconsidéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la SF au cinéma. Le film, lui-même, a évolué après sa sortie : à la version imposée par la Warner en 1982 ont succédé plusieurs director’s cuts jusqu’au final cut de 2007.

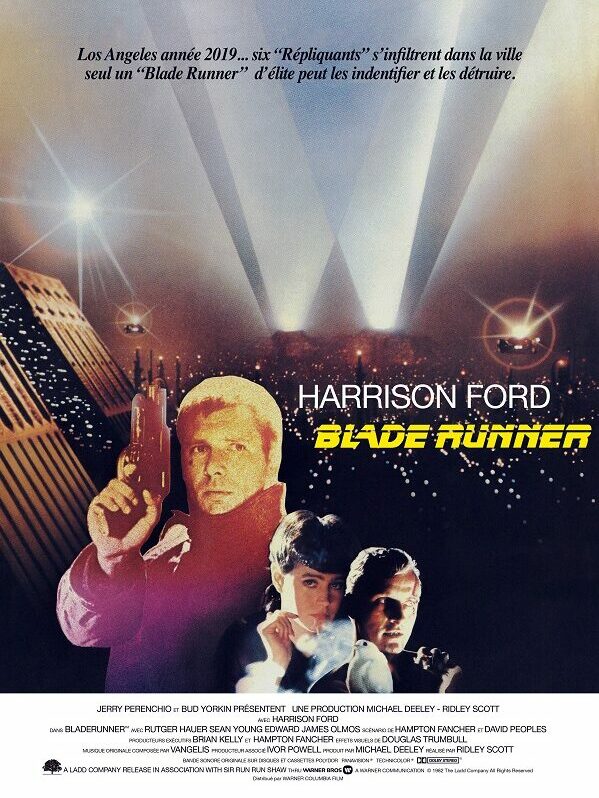

Adapté très librement d’un roman de Philip K. Dick – Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (1968) –, le film repose d’abord sur une atmosphère unique, à laquelle participent les décors urbains monumentaux (inspirés du Metropolis de Fritz Lang et de l’œuvre de Moebius), les effets spéciaux de Douglas Trumbull (à qui l’on doit aussi ceux de 2001 – L’Odyssée de l’espace, Le Mystère Andromède, Rencontres du troisième type…) et bien sûr la réalisation de Ridley Scott, d’une grande maîtrise technique. Se déploie ainsi à l’écran un Los Angeles futuriste, grouillant, multiculturel ; un univers urbain nocturne, pluvieux, glauque ; une mégalopole démesurément verticale, éclairée par les lumières artificielles des néons et autres publicités (ex-réalisateur de pubs, Ridley Scott a réussi quelques bons placements de produits pour Coca Cola, Atari, Budweiser…). Mais en matière de création d’ambiance, la plus grande originalité du film tient dans le rapprochement entre SF et film noir : les rues, obscures et ruisselantes, rappellent quelques pavés luisants et réverbères noyés dans le brouillard ; les lumières d’intérieurs, en clair-obscur, apparaissent parfois striées, comme filtrées par les stores d’un bureau de détective privé ; le Blade Runner interprété par Harrison Ford, avec son imperméable et son caractère taciturne, désabusé, ressemble précisément à un détective privé, tandis que le personnage féminin principal, incarné par Sean Young, présente une coiffure et des robes très “années 1950” ; l’ensemble, enfin, est tout empreint d’une noirceur poisseuse et fatale.

Ce style rétrofuturiste, d’une grande beauté plastique mais aussi sonore (avec la musique planante de Vangelis), est en parfaite osmose avec le fond du film, qui fait la jonction entre questionnement philosophique ancestral et perspective technologique nouvelle. En revisitant le fantasme de la création artificielle d’êtres humains, façon Frankenstein, et en lorgnant vers une perfection promise par la science(-fiction), le scénario pose en permanence la même question – qu’est-ce que l’humain ? – tout en mettant l’accent sur la relativité et la subjectivité de la conscience de soi, de la mémoire et de la liberté. La distinction entre hommes et robots se révèle de plus en plus trouble et incertaine à mesure que le film développe les concepts d’intelligence et d’émotion artificielles. Points culminants de cette confusion : les séquences hallucinantes dans l’appartement du personnage de J.F. Sebastian (William Sanderson), qui réunissent automates anciens, répliquants modernes et humains. La répliquante Pris (Darryl Hannah) y prononce le fameux “je pense donc je suis” avant d’affronter le Blade Runner Deckard, un nom qui sonne comme une variante anglaise de Descartes… Le répliquant Roy (Rutger Hauer, génial) semble quant à lui tenir à la fois du surhomme nietzschéen et de l’ange déchu. Avec une sensibilité dont ne paraissent plus pourvus les humains de 2019, il évoque les tourments de l’esclavage, ceux d’une vie marquée par la peur, mais aussi la beauté méconnue de l’univers et les souvenirs qui disparaîtront à jamais avec lui, “like tears in rain”. Enfin, Deckard lui-même (spécialement dans le final cut de 2007) n’échappe pas au doute ontologique…

Tout ce background philosophique et poétique, en filigrane d’une narration qui est comme un éloge de la lenteur fascinante, donne le vertige. L’un des plus beaux que l’on puisse ressentir au cinéma.

Frédéric Viaux (film vu le 20/06/1994, revu le 14/10/2015)

En 1982, lorsque j’ai vu ce film, je n’ai pas été chaviré, je n’ai pas reçu le grand frisson que semblent éprouver les générations qui ont suivi et qui ont fait de Blade Runner un film culte avec les années. Pour moi, cette vision reste donc assez floue, mais ce que j’y ai trouvé fut suffisamment intéressant, car ce thriller futuriste reprend la structure du film noir des années 1940 avec un héros désabusé à la Philip Marlowe, perdu dans un Los Angeles visionnaire, boueux et sale, où les néons tape-à-l’œil côtoient les détritus et où s’active une population cosmopolite. Le décor créait une SF totalement nouvelle, et cette SF se faisait intelligente. Malgré sa mésentente avec Harrison Ford, Ridley Scott y créait un univers fascinant et terrifiant qui a été justement récompensé par le final cut tant attendu, redonnant une couche de vernis à ce film souvent, mais sans doute assez justement, surestimé.