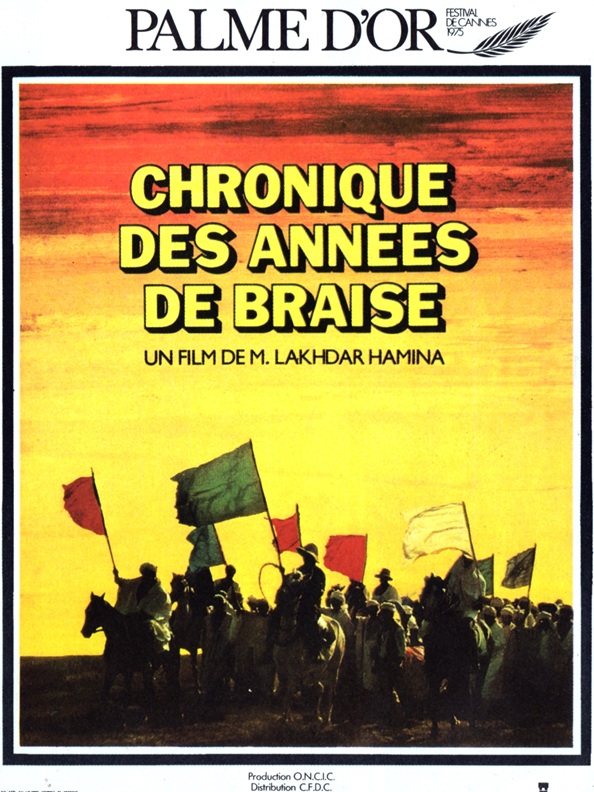

Chronique des années de braise

Waqa'i' sanawat ed-djamr

Fiche technique

Mon avis

Le titre du film n’embrasse pas la totalité de l’histoire racontée, mais désigne curieusement un seul des six chapitres qui structurent la narration. Six chapitres pour six périodes allant de 1939 à 1954. L’ambition de Mohamed Lakhdar-Hamina, figure importante du jeune cinéma algérien au moment du tournage du film, était grande. Il s’est lancé dans une vaste fresque sur quinze années mouvementées et douloureuses de l’histoire algérienne, via quelques destinées individuelles (celles du paysan Ahmed et du “fou” Miloud principalement) sur fond de destinée collective. Il a eu manifestement les moyens de son ambition car le résultat témoigne d’une réalisation ample, avec de nombreux acteurs et figurants, dans des décors superbement photographiés (cadre, lumière, couleurs). Sur le fond, le propos oscille entre un topo historique assez didactique, offrant un point de vue algérien intéressant, et des saillies plus métaphoriques, “poético-prophétiques” (par l’intermédiaire du personnage de Miloud), qui font le sel du film. L’objectif est clairement d’évoquer la série de calamités naturelles et humaines qui ont mené à la guerre d’indépendance : la sécheresse, le typhus, l’embrigadement des hommes dans l’armée française durant le Seconde Guerre mondiale et, bien sûr, la colonialisme dans toute son œuvre, de l’expropriation terrienne aux tortures, en passant par les manipulations politiques.

À l’exception d’un début redondant et d’une fin traînante et larmoyante, le corps du film capte plutôt bien l’intérêt par sa dimension épique et lyrique, son esthétique soignée, qui l’emportent globalement sur ses défauts : quelques lourdeurs démonstratives, transitions narratives parfois abruptes, niveau d’interprétation variable et faiblesse des personnages féminins.

C’est un film important pour son “regard de l’intérieur” et pour sa place dans l’histoire du cinéma, presque mythique, étant à ce jour le seul long-métrage du continent africain à avoir obtenu la Palme d’or au festival de Cannes (en 1975). Une Palme malheureusement sans grande suite. Si le succès a été au rendez-vous dans les salles algériennes, il ne l’a pas été hors des frontières. En France, compte tenu des tensions toujours vives sur le sujet algérien, le film n’est sorti qu’un an après sa consécration à Cannes. À Paris : dans trois salles seulement. Depuis, il a été peu visible et donc peu vu. En Algérie, certaines polémiques ont aussi éclaté, nourries par des hommes politiques et des historiens. Et les moyens mobilisés pour la production ont été décriés. Voilà qui n’a donc pas boosté la carrière de Mohamed Lakhdar-Hamina, derrière ou devant la caméra (à noter qu’il interprète lui-même le rôle de Miloud dans ce film). Ayant tourné quatre long-métrages avant cette Chronique des années de braise (dont Le Vent des Aurès, son premier), il n’en tournera plus que deux par la suite : Vent de sable (1982) et La Dernière Image (1986). Il est décédé en 2025, l’année des 50 ans de sa Palme d’or, qui a vu le film restauré et rediffusé pour l’occasion.

Frédéric Viaux (film vu le 31/08/2025)