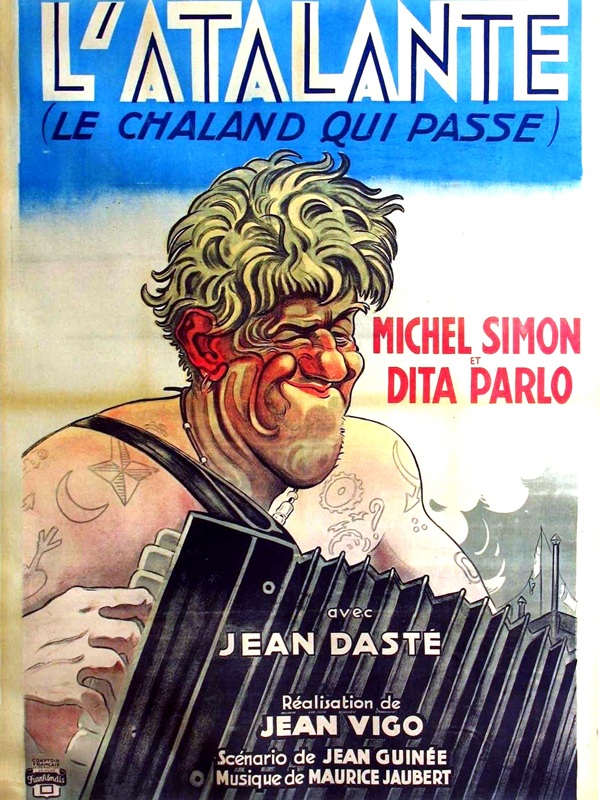

L’Atalante / Le chaland qui passe

L'Atalante / Le chaland qui passe

Fiche technique

Mon avis

En septembre 1934, alors que Jean Vigo se mourrait d’une septicémie (il décédera le 5 octobre), ce sont ses producteurs qui ont pris la main sur le montage de L’Atalante. Craignant la censure qui avait déjà frappé Zéro de conduite, il ont mutilé le film, allant jusqu’à lui attribuer un autre titre, Le chaland qui passe, emprunté à une chanson populaire de l’époque. La version voulue par l’auteur ne verra le jour qu’en 1940 et sera plus largement diffusée après la guerre. Cette version donne à la fois dans le réalisme social (la vie des mariniers dans les années 1930), le drame amoureux (un jeune couple qui se déchire) et la comédie truculente (via le personnage du père Jules interprété par Michel Simon, personnage haut en couleur malgré le noir et blanc). Loin du surréalisme de Zéro de conduite, le film est toutefois parsemé de touches de poésie, de fantaisie ou de sensualité, qui témoignent de l’inventivité du cinéaste, de sa modernité et de sa liberté (audacieuse pour l’époque). Citons deux scènes de lit, en miroir, qui évoquent le manque charnel des mariés séparés ; le thème de l’eau associé aux visions de l’être aimé, qui donne une étonnante scène sous-marine ; ou encore le décor de la cabine du père Jules (véritable cabinet de curiosités, peuplé de chats) ainsi que ses tatouages. Le film doit par ailleurs beaucoup à Boris Kaufman (frère de Dziga Vertov) pour la qualité ou l’originalité des prises de vue. Côté sonore, c’est plus compliqué, les dialogues n’étant pas toujours bien audibles. Au final, L’Atalante séduit moins par son histoire, assez classique, que par sa tonalité stylistique, sa sensibilité à l’expression du désir, de la frustration ou d’une complicité rugueuse et tendre à la fois.

À noter, parmi les figurants, les noms de Jacques Prévert, Pierre Prévert, Paul Grimault.

Frédéric Viaux (film vu le 15/05/2005, revu le 13/08/2025)