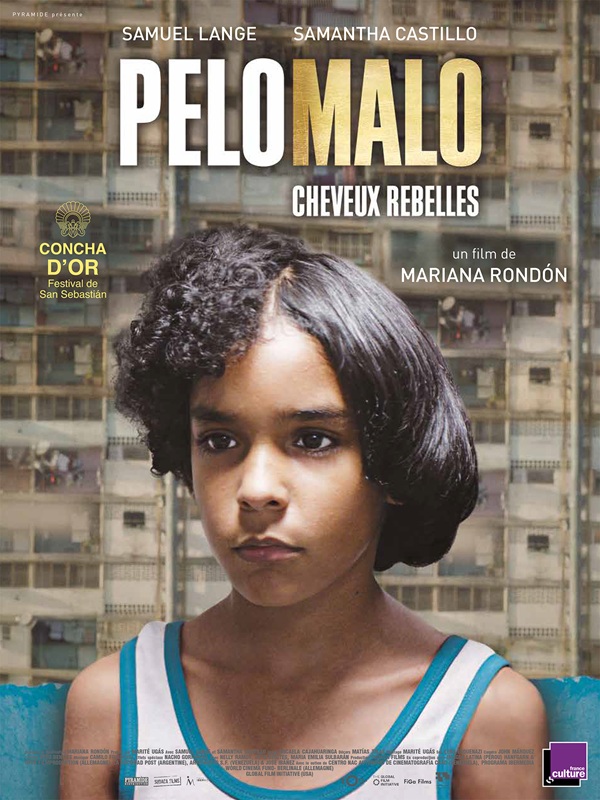

Pelo malo – Cheveux rebelles

Pelo malo

Fiche technique

Mon avis

Tout est dans le titre et dans la symbolique qu’il revêt. On songe d’abord à une caractéristique physique discriminante pour Junior, le gamin qui est au centre de l’histoire. Discriminante sur le plan racial (son père était noir). Mais non. Ces cheveux rebelles cristallisent en fait toutes les difficultés d’une relation mère-fils et concentrent un enjeu affectif aussi cruel que pathétique. Là est l’originalité de ce film intelligemment écrit. Au-delà des volontés qui s’opposent autour de ces cheveux problématiques (Junior veut les avoir longs et lisses ; sa mère veut les voir coupés), ce sont deux mouvements douloureusement contradictoires qui se dessinent. On devine peu à peu que Junior, via ses nombreuses tentatives de lissage capillaire (naïves et parfois drôles), désire moins ressembler à une quelconque idole de la chanson qu’à sa mère, dans un geste éperdu de recherche d’affection et d’amour. Un mouvement de rapprochement contrecarré par l’attitude de plus en plus dure et distante de la mère, dont on découvre, un peu avec stupéfaction, l’explication : la peur d’une féminisation de son fils, qui se traduit par une crise homophobe, où se mêle mépris et hantise de l’avenir (la vie difficile promise à un homosexuel dans la société vénézuélienne), là où la grand-mère de Junior voit inversement une chance, celle d’échapper à l’embrigadement dans les gangs et donc aux dangers de mort. Les “mauvais cheveux” équivalent donc un peu au “mauvais genre” pour une mère qui se fourvoie dans une entreprise maladroite et violente de “revirilisation” de son fils.

Drame de l’incompréhension, tout empreint de désamour et d’amertume (le dénouement de l’histoire et la saynète intégrée dans le générique de fin sont assez terribles), Pelo malo est aussi, plus largement, un miroir social qui montre, par fragments, ce qu’est le Venezuela aujourd’hui : pauvreté, chômage, violence urbaine, préjugés liberticides, mais aussi fascination futile pour les concours de beauté… Un pays où le viol dans les cours d’immeubles est un sujet de conversation commun, même chez les enfants. Un pays où l’on peut être à la fois nourrice et prostituée. Sans tomber dans la démonstration ou le jugement moral, la réalisatrice Mariana Rondón propose un regard intéressant, qui conjugue réalisme social, finesse psychologique et qualités graphiques. Une bonne découverte.

À noter enfin que le casting est bien inspiré, avec notamment dans le rôle principal un enfant dont la beauté colle parfaitement au personnage et à l’ambiguïté du regard que l’on porte sur lui. Coquille d’or au festival de Saint-Sébastien 2013.

Frédéric Viaux (film vu le 21/09/2013)